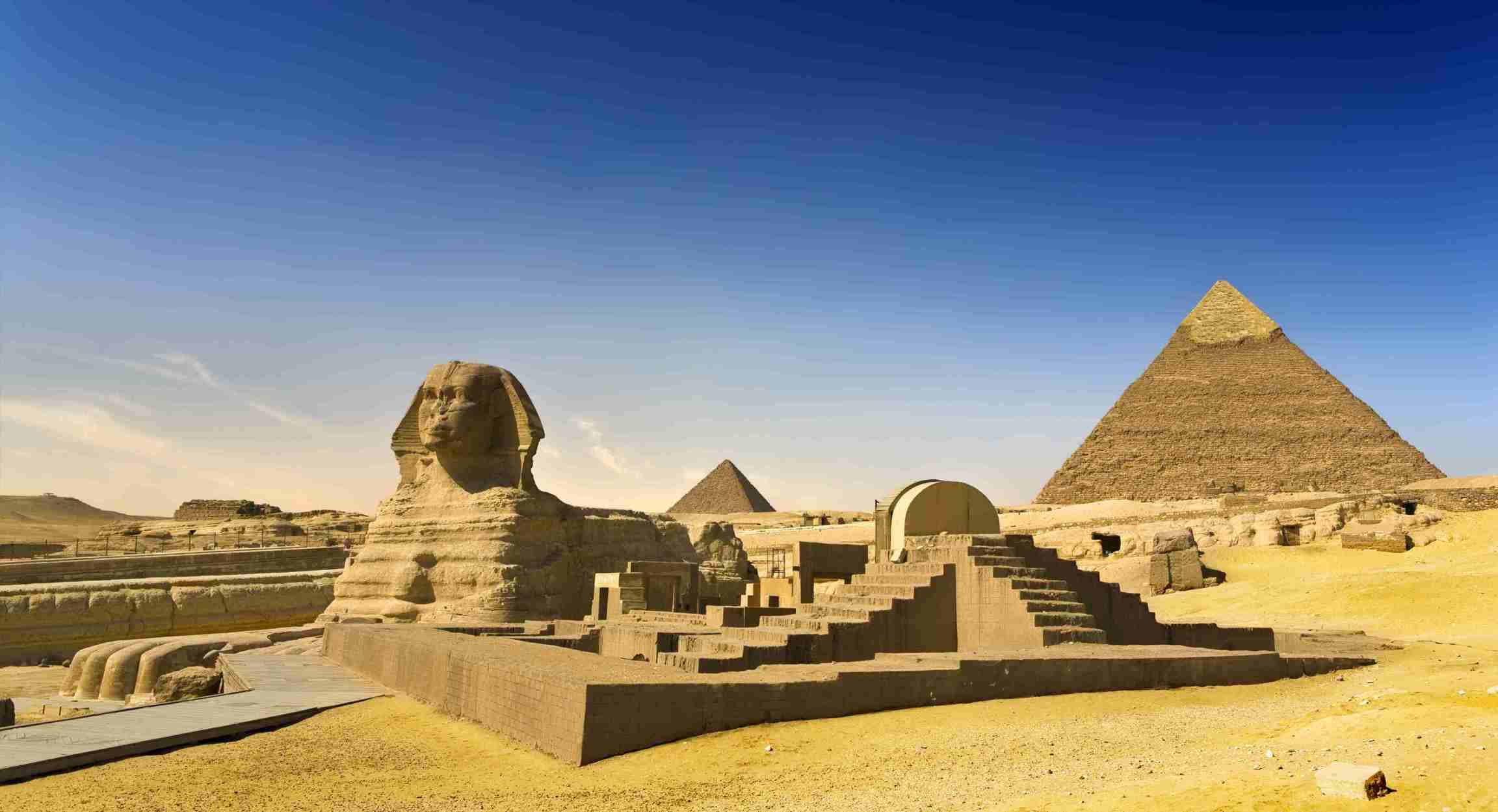

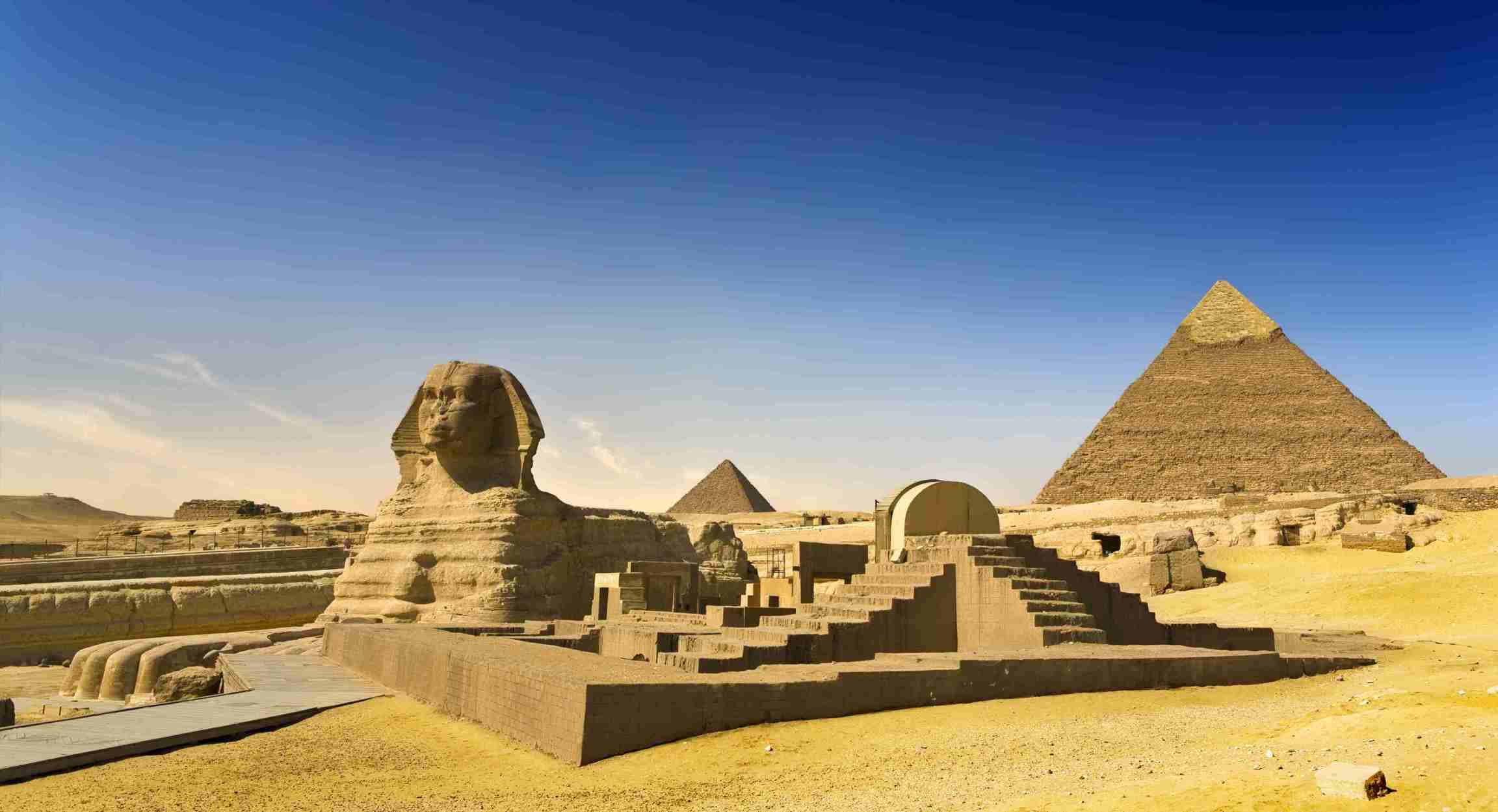

Die Cheophre Pyramide

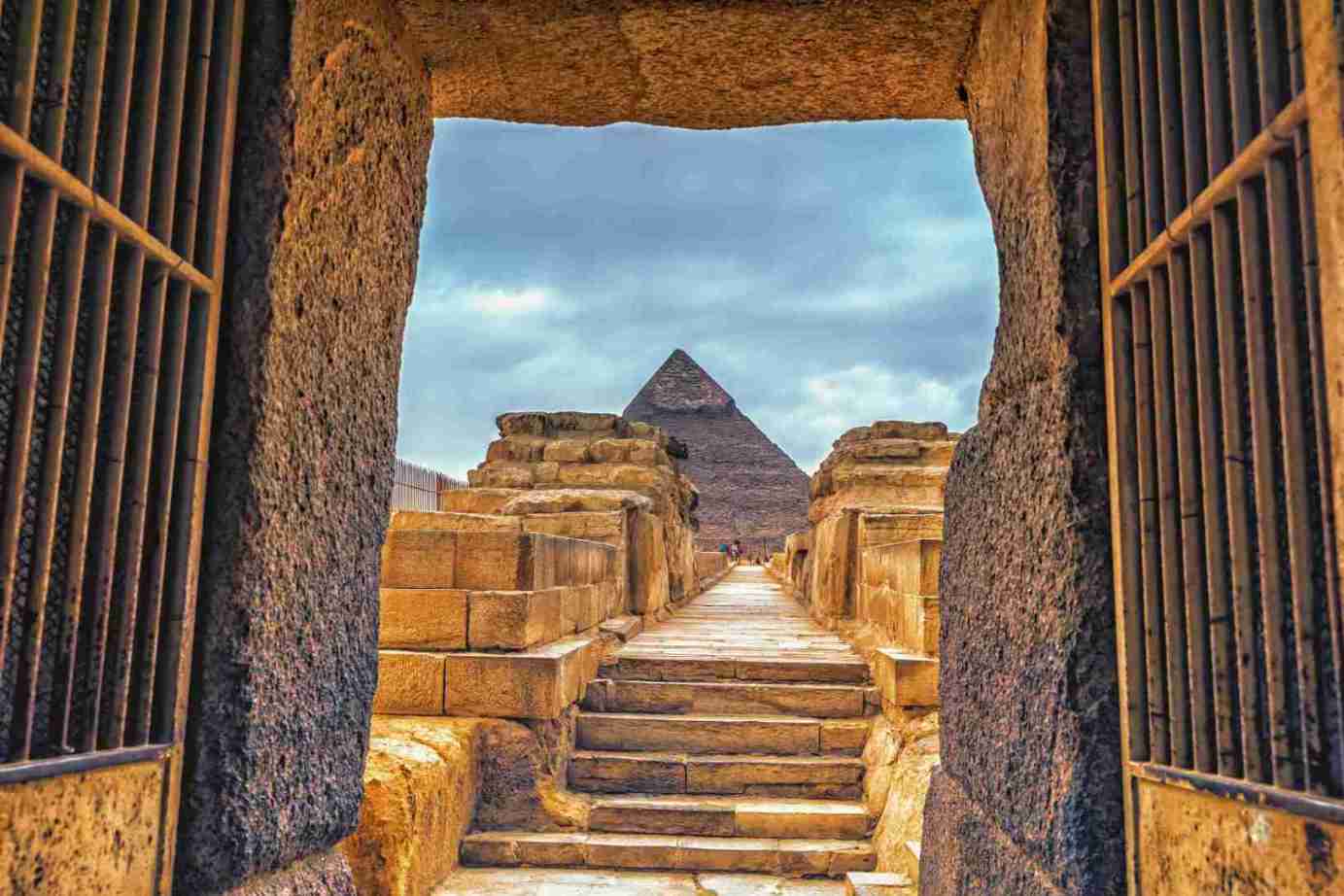

Pharao Chephren herrschte während der Zeit des Alten Reiches als vierter König der 4. Dynastie von 2576-2551 v.Chr. Er war der Sohn des Cheops und folgte seinem Bruder Djedefre auf den Thron. Er ließ seine Pyramide in Gizeh, südwestlich der seines Vaters Cheops errichten, heute die Mittlere der drei großen Pyramiden, eingerahmt zusätzlich von der seines Sohnes Mykerinos. Die Maße des Bauwerks, das im Altägyptischen den Namen „Chephren ist groß“ trägt, waren ehemals 215m Basismaß bei einer Höhe von 143,5m. Das ursprüngliche Volumen betrug etwa 2,2 Mio. m³. Optisch wirkt die Chephren-Pyramide größer als die seines Vaters Cheops, die tatsächlich jedoch gut drei Meter höher war. Die Illusion größerer Höhe wird dadurch erzeugt, dass die Chephren-Pyramide auf erhöhtem Terrain gebaut wurde, zudem ist ihre Neigung mit 53°10‘ steiler als die der Cheops-Pyramide. Dennoch ist das Grabmal Chephrens die Zweithöchste der ägyptischen Pyramiden, heutzutage beträgt ihre Höhe noch 136,4m.

Der Baugrund der Pyramide weist eine leichte Neigung auf. Um diese auszugleichen, wurde in der Nordwestecke zehn Meter tief in den Fels gegraben, während die Südostecke hochgemauert wurde. Der Grabbau war von einer Mauer komplett umschlossen und nur über den Totentempel zugänglich. Der Pyramidenkern besteht aus lokalem Kalkstein. Die untersten 1-3 Lagen (dies ist nicht abschließend geklärt) des Bauwerks waren mit Granitplatten verkleidet, im oberen Bereich der Pyramide befinden sich bis heute Überreste der Außenverkleidung aus hellem Tura-Kalkstein, der ursprünglich die gesamte Pyramide eingehüllt haben musste. Diese Kalkstein-Verkleidung ist bei den anderen Gizeh-Pyramiden leider nur noch bruchstückhaft und nicht an den Bauten selbst erhalten, sie wurden für Bauvorhaben späterer Epochen abgetragen und anderweitig wiederverwendet. Die Spitze der Chephren-Pyramide ist nur noch teilweise erhalten; der Abschlussstein, das Pyramidion, ist leider nicht mehr vorhanden.

Das Innere der Pyramide

Das Gangsystem und die Nebenkammer

Zwei absteigende Gänge führen in das Innere der Pyramide: einer auf Bodenniveau an der Nordseite der Pyramide, der andere 11,5m darüber. Zudem wurden seitlich des oberen Eingangs zwei Grabräuberstollen in die Pyramidenwand geschlagen. Das Gangsystem liegt nicht exakt auf der Mittelachse der Pyramide, sondern ca. 12m östlich davon. Nicht sicher geklärt ist, warum zwei Eingänge angelegt wurden. So gibt es die Theorie, dass ursprünglich andere Ausmaße der Pyramide geplant waren und nach Abänderung dieses Bauplanes die Anlage eines zweiten Einstiegs von Nöten war. Dagegen spricht jedoch die einheitliche Gestaltung der Terrasse, des Pyramidenmaßes und der Umgebungsmauer. Die untere, absteigende Passage ist komplett in den Felsuntergrund geschlagen, sie mündet nach 34m in einen Horizontalgang, wo sich die Nebenkammer befindet. Sie ist im rechten Winkel zur Achse des Gangsystems angelegt, genau wie die Grabkammer. Sie verfügt über ein Giebeldach und misst 10,41x3,12m bei 2,61m Höhe. Wofür diese Kammer ursprünglich genutzt wurde, ist unklar. Es könnte sich um eine serdab-Kammer handeln, wo die ka-Statue des Königs aufgestellt wurde, oder sie war ursprünglich als Bestattungskammer geplant. Anderen Theorien zufolge handelt es sich lediglich um einen Magazinraum. Von der Nebenkammer aus führt der Gang nach oben, wo er auf den höhergelegenen Gang trifft. Am Beginn der horizontalen Bereiche beider Gangsysteme sind Fallsperrsysteme eingebaut. Eine horizontale Passage von 56m Länge führt schließlich in die Grabkammer.

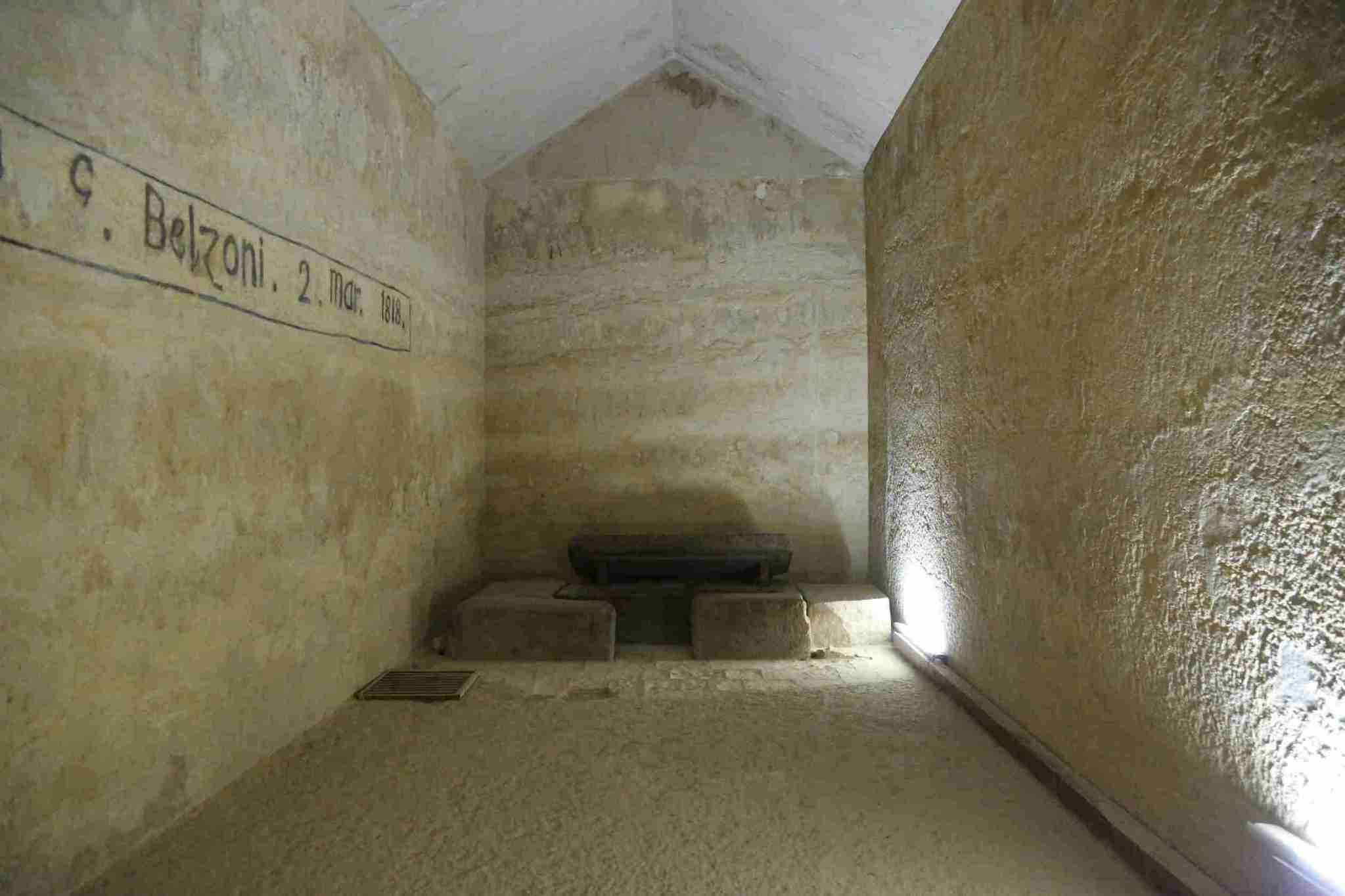

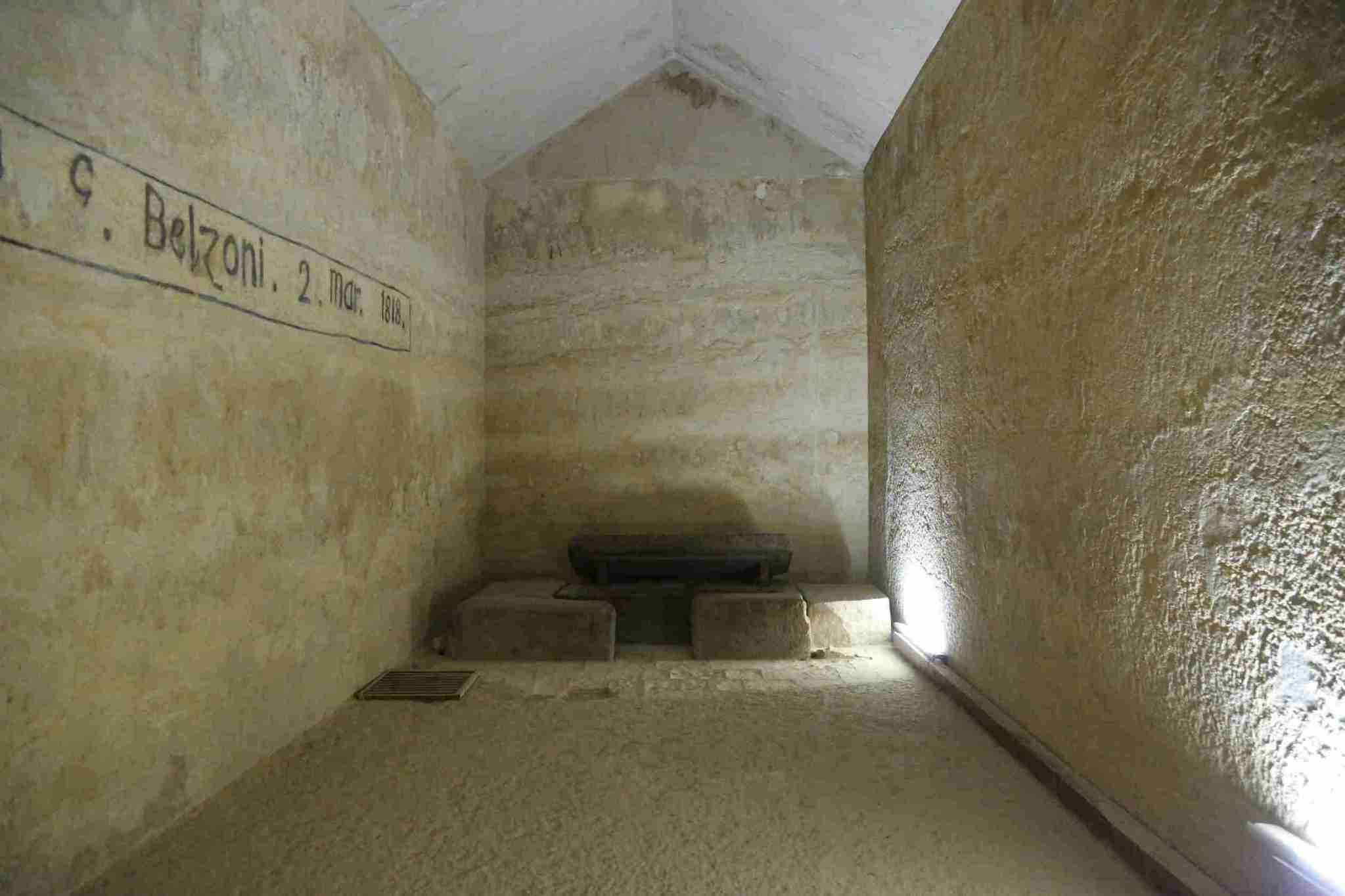

Die Grabkammer

Die Grabkammer befindet sich auf Bodenniveau und wurde als Grube in den Felsgrund geschlagen, die Decke bilden schräg angeordnete Balken aus Kalkstein. Das Maß der Kammer beträgt 14,15x5m, ihre maximale Höhe 6,83m. In der schmucklosen Grabkammer befindet sich der Sarkophag. Dieser ist aus schwarzem Granitgestein gefertigt und teilweise in den Boden eingelassen. Bei der Auffindung war der Deckel in zwei Teile zerbrochen, heute ist er repariert und schräg aufstehend über dem Sarkophag angebracht. Es wurden keinerlei Reste der Bestattung, der Mumie oder Beigaben gefunden, dies alles muss Grabräubern zum Opfer gefallen sein. Im Sarkophag fanden sich Stierknochen, diese Tiere wurden aber erst weit nach der Lebenszeit Chephrens mit dem Totenkult der Pharaonen beziehungsweise des Osiris verbunden und rituell bestattet. Einer Theorie zufolge wäre es daher möglich, dass die Knochen von Eindringlingen späterer Zeit in den Sarg gelegt wurden. Eine kleine, rechteckige Vertiefung im Boden der Kammer könnte zur Aufbewahrung der Kanopentruhe, welche die Eingeweide des Verstorbenen enthielt, gedient haben.

Der italienische Ägyptologe Giovanni Battista Belzoni hatte den hochgelegenen Eingang zur Pyramide entdeckt und in der Grabkammer, die er am 2. März 1818 betrat, eine große Inschrift hinterlassen. Erst 19 Jahre später wurde der untere Zugang ins Innere der Pyramide gefunden.

Der gesamte Baukomplex

Der Fokus der modernen Zeit richtet sich hauptsächlich auf die, selbstverständlich äußerst prominenten, Pyramiden. Dabei sollte jedoch nicht übersehen werden, dass der gesamte Pyramidenkomplex eine Vielzahl einzelner Elemente vereinte. Dazu gehörten, vom Nil aus gesehen, der Taltempel, speziell bei Pharao Chephren zudem der Sphinx mit eigenem Tempel und der Aufweg, der zum Totentempel führte. Darüber hinaus wurden eine oder mehrere Nebenpyramiden für Mitglieder der Herrscherfamilie in unmittelbarer Nähe zur Hauptpyramide errichtet. Die Chephren-Pyramide ist von einem schmalen Hof umgeben, der von einer Umfassungsmauer umschlossen wird, an der Südseite stand die Nebenpyramide. Der gesamte Bereich wurde vermutlich noch einmal von einer dreiseitigen Mauer umgeben. Jenseits dieser zweiten Umfassung, hinter der Westflanke der Pyramide, befindet sich ein großer Werkstattkomplex. In Sichtweite der Hauptpyramide, südöstlich vor dieser gelegen, liegen im Bereich des sogenannten „central fields“ die Felsgräber der Frauen und Kinder Chephrens.

Die Nebenpyramide

Die Nebenpyramide Chephrens (offizielle Bezeichnung: G II-a) an der Südseite der Hauptpyramide ist heute nur noch in Form ihres Fundamentes erkennbar. Ihr Baumaterial wurde von Steinräubern bis auf wenige Überreste komplett abgetragen. Sie war ursprünglich von einer Umfassungsmauer umgeben und wurde exakt auf der Zentralachse der Chephren-Pyramide errichtet. Sie wies eine Seitenlänge von knapp 21m auf, ihr Neigungswinkel war identisch mit dem der großen Pyramide. Es handelte sich bei dieser kleineren Anlage wohl nicht um eine Königinnenpyramide, sondern um einen Kultbau für die ka-Statue des Pharaos. Ein absteigender Gang führt in einen kleinen Raum unter die Pyramide. Der gesamte unterirdische Komplex ist vollkommen schmucklos gehalten. In einem Schacht nahe der Nebenpyramide wurden Holzreste eines Statuen-Tragschreins entdeckt, darin konnten Grabstatuen transportiert werden; eine derartige Konstruktion ist aus Grabdarstellungen bekannt.

Der Totentempel

Mit einem Ausmaß von 111x45m ist der Totentempel Chephrens der größte des Gizehkomplexes. Er liegt an der Ostseite der Pyramide, direkt vor deren Umfassungsmauer. Leider ist heutzutage nicht mehr sehr viel erhalten, da der Tempel später seines Baumaterials beraubt wurde. Der Kern des Tempels bestand aus Kalksteinblöcken, die mit feinerem Gestein verkleidet wurden. Als Bodenplatte in den Haupträumen wurde Alabaster verwendet. Von der ehemals farbigen Reliefdekoration einiger Bereiche ist nur sehr wenig erhalten. Der Aufweg trifft nicht mittig auf den Totentempel, sondern ist, wohl aufgrund der Bodenbeschaffenheit, leicht seitlich versetzt. Zu beiden Tempelseiten fanden sich insgesamt fünf in den Fels geschlagene Gruben in Bootsform, die Abdeckplatten von zwei der Gruben sind noch vorhanden. Schiffsmodelle, wie sie von Cheops überliefert sind, fanden sich dort jedoch leider nicht.

Das Tempelinnere

Betritt man den Totentempel, gelangt man in eine kleine Eingangshalle, die seitlich von mehreren Magazinräumen umgeben ist. Es folgen zwei Hallen, deren einstiges Dach von massiven Granitsäulen gestützt wurde. Von der ersten Halle gehen beidseitig schmale Gänge ab, an deren Ende ehemals eventuell großformatige Statuen des Königs standen. Der nächste Bereich war als einziger des Tempels ohne Bedachung gehalten, es handelte sich um einen breiten Hof. Vermutlich stand zentral darauf ein Altar für den Opferkult. Der Hof wird von zwölf Pfeilern umrahmt, an denen Statuen des Pharaos aufgestellt waren, was aus Vertiefungen im Boden geschlossen werden kann. Die Statuen selbst sind nicht erhalten, sie wurden wohl für Bauprojekte späterer Pharaonen wiederverwendet. Es folgt ein Bereich mit fünf Nischen, die der Aufstellung von Königsstauen dienten; dahinter schließen sich Lagerräume an. Im hintersten Bereich des Totentempels, an die Pyramide angrenzend, lag der Hauptkultbereich mit Scheintürnische. Kulturgeschichtlich bedeutend ist der Totentempel Chephrens, da er erstmals alle fünf Elemente aufweist, die später typisch für diese Bauform werden: Eingangshalle, Säulenhof, fünf Statuennischen, Magazinkammern sowie das Allerheiligste.

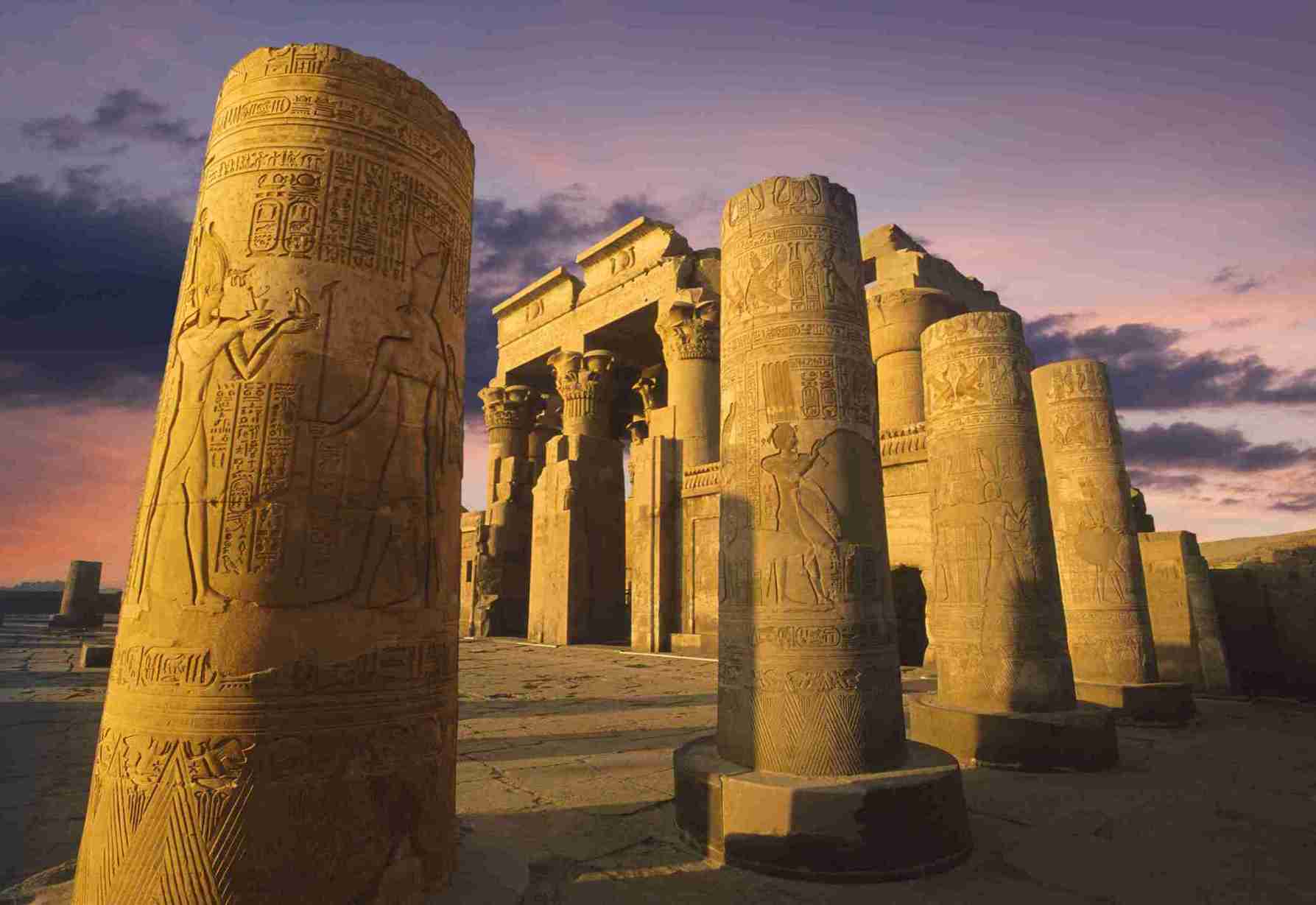

Der Taltempel

Vom Totentempel aus führt ein Gang von etwa 495m Länge zum Taltempel Chephrens. Dieser ist sehr gut erhalten, seine quadratische Grundfläche von 44,60x44,60m sowie eine Höhe von ehemals 13m machen ihn zu einem eindrucksvollen Bauwerk. Die Basis des Baus bildeten Kalksteinquader enormen Ausmaßes von bis zu 150 Tonnen Gewicht. Die Wände waren innen und außen mit Rosengranit verkleidet und auch die Eingangsfassade bestand aus diesem Material. Vor der Ostseite des Tempels lag eine Terrasse, auf die zwei Rampen vom Nilkanal herauf auf die Tempelzugänge hinführten. Die beiden Zugänge in der Ostfassade des Taltempels wurden von je einem Paar gelagerter Sphingen flankiert. Inschriften an den Torbögen nannten den Namen Chephrens und wiesen darauf hin, dass das südliche Tor der Göttin Hathor geweiht war, das nördliche der Bastet. Die Eingänge führten in länglich angelegte Torräume, in deren Rückwände Nischen eingelassen waren. Diese dienten mutmaßlich der Aufstellung von Statuengruppen, die Chephren mit Hathor beziehungsweise Bastet darstellten. Teile dieser Statuen fanden sich in einem Schacht im Vestibül des Tempels. Ehemals konnten die meterhohen Tore mit Zedernholztüren verschlossen werden.

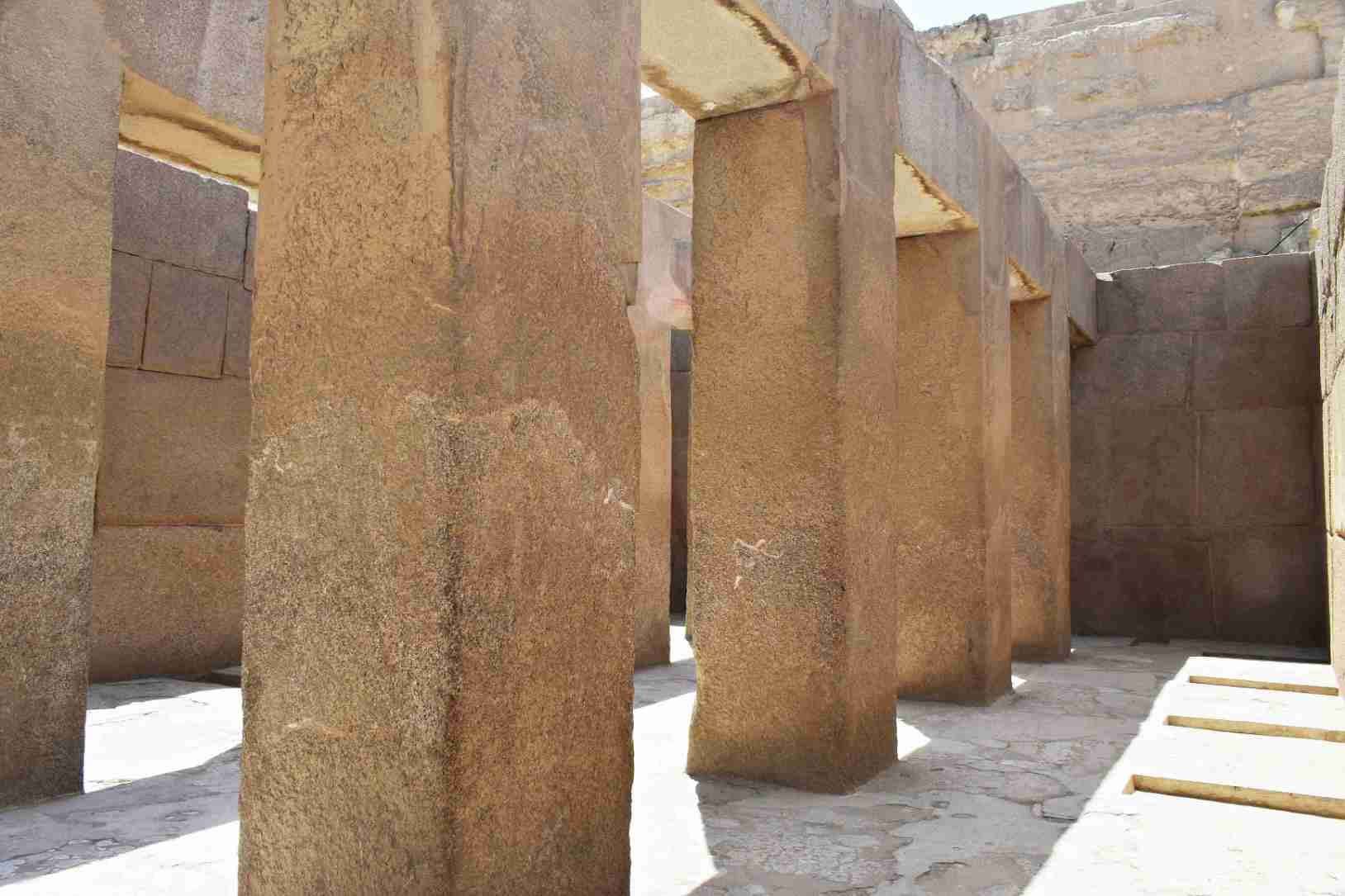

Der innere Bereich des Taltempels

Die beiden Eingangsbereiche wurden durch eine langrechteckige Halle, das Vestibül, verbunden, dessen Boden mit Alabaster gepflastert war. In dieser Halle wurden in einem nachträglich angelegten Schacht mehrere Statuen entdeckt, darunter die berühmte Sitzstatue Chephrens aus Diorit mit dem Horusfalken. Das Herzstück des Tempels bildete die große Pfeilerhalle, deren Form einem auf den Kopf gestellten „T“ gleicht. Sechzehn monolithische Granitsäulen trugen das Dach der Halle, das nur wenig schummriges Licht durch kleine Lichtschächte hineinließ, was eine atmosphärische Kulisse für den Totenkult schuf. Wie das Vestibül war auch der Boden der Halle mit Alabaster ausgelegt, die Wände waren mit Rosengranit verkleidet. Im Quersaal der Halle standen Königsstatuen entlang der Westwand, was man aus Vertiefungen im Boden schließen kann. Die Statuen selbst sind nicht mehr vorhanden, es könnte sich um stehende Darstellungen Chephrens gehandelt haben. Auch an den Außenwänden des vertikal angelegten Hallenbereiches befanden sich Statuen. Eventuell handelte es sich insgesamt um die kosmische Anzahl von 24 Statuen, welche die Tagesstunden symbolisieren sollten. Mutmaßlich waren die im Vestibül entdeckten Sitzstatuen ehemals in der Pfeilerhalle aufgestellt. Von der Querhalle gehen zwei Gänge ab, der südliche führt zu einem doppelstöckig angelegten Magazinkomplex, der nördliche, an einem kleinen Zusatzraum vorbei, zum Aufweg Richtung Totentempel und Pyramide. Vom nördlichen Zugang aus war zudem das Tempeldach erreichbar.

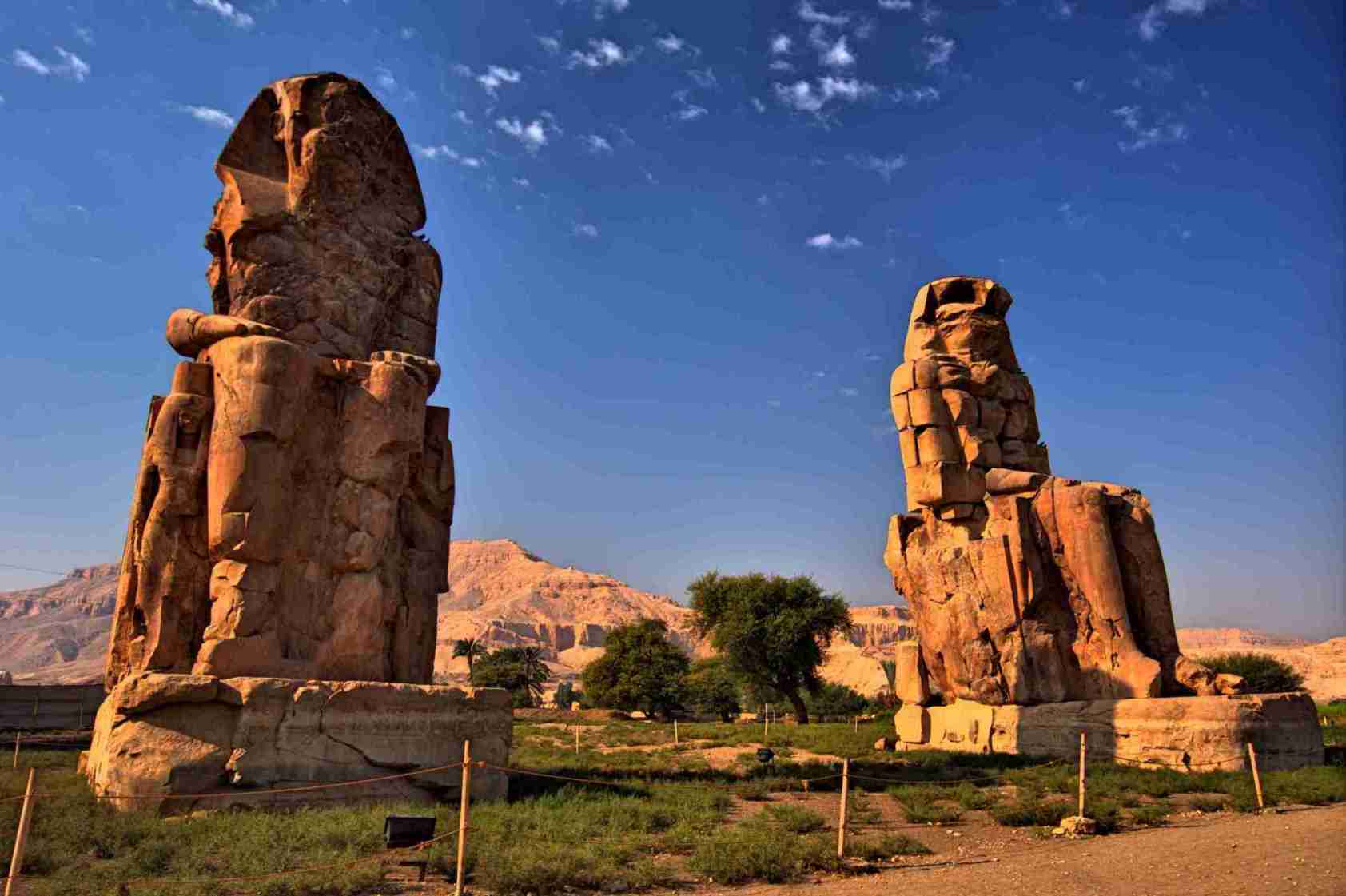

Der Sphinx

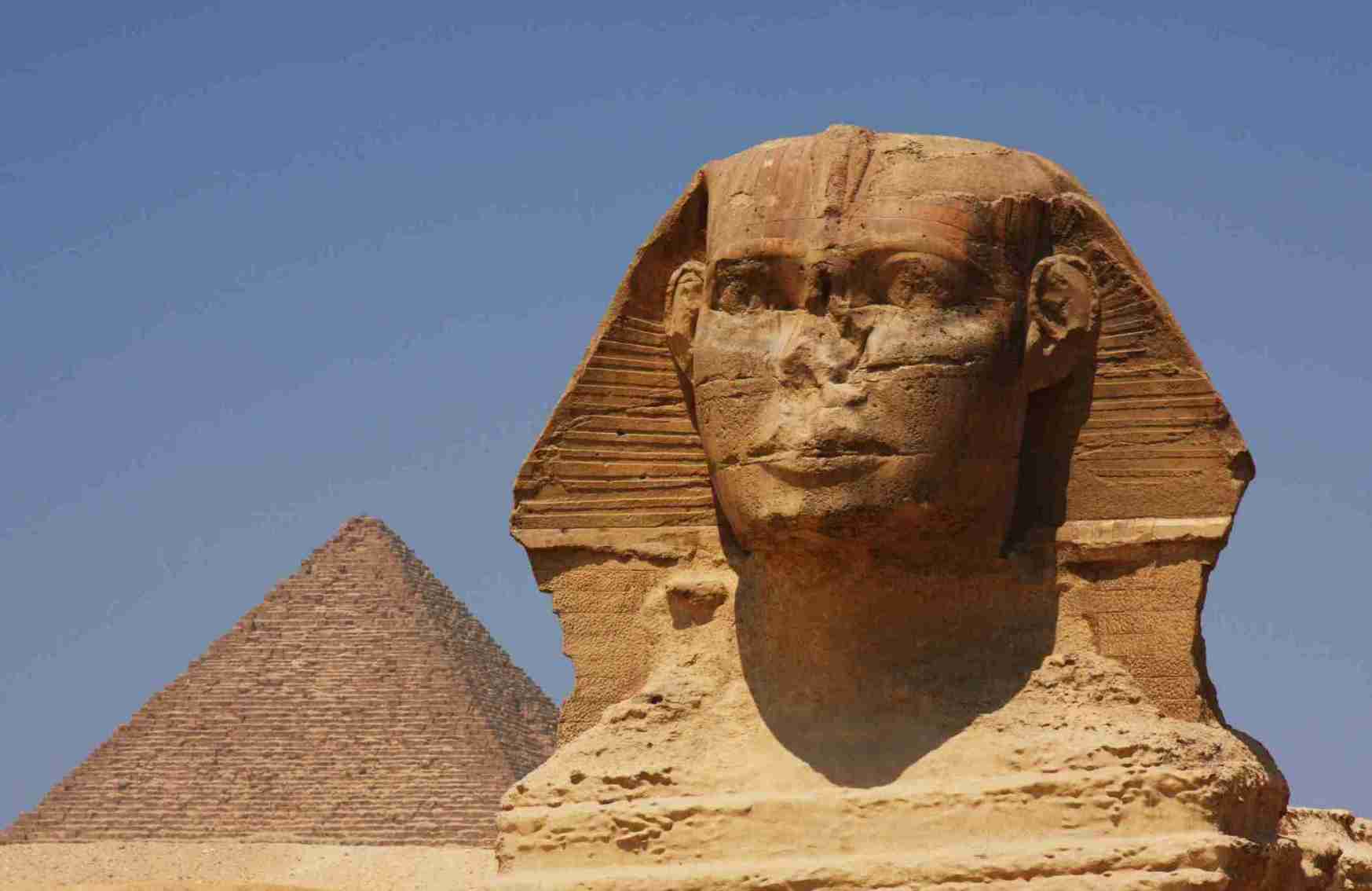

Ein kleiner grammatikalischer Einschub vorweg: Im Deutschen kann das Substantiv „Sphinx“ sowohl mit weiblichem als auch männlichem Artikel versehen werden. Da es sich bei der Statue in Gizeh um eine Verbindung aus Löwenkörper mit männlichem Gesicht und pharaonischem Attribut handelt, wird fortlaufend der männliche Artikel genutzt. Selbstverständlich existierten auch klar als feminin gekennzeichnete Sphingen mit weiblichen Gesichtszügen, Dekolleté und/oder langen Haaren, doch ist dies bei dieser speziellen Statue nicht gegeben.

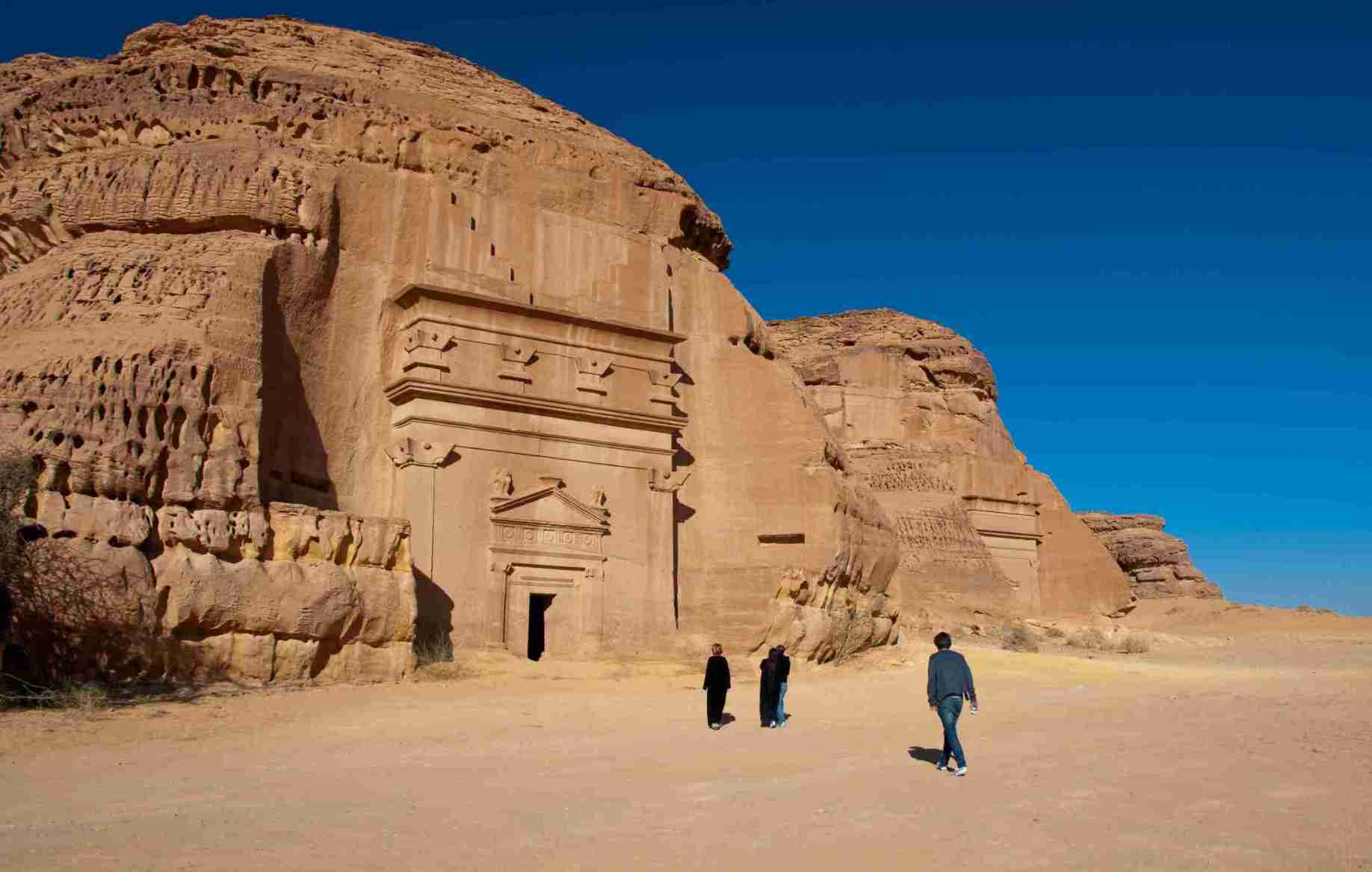

Zuordnung zu Pharao Chephren

Aus der Zeit Pharao Chephrens ist eine Vielzahl großformatiger Statuen überliefert, keine jedoch mit so gigantischen Ausmaßen wie der Sphinx von Gizeh. Er gilt als erste altägyptische Kolossalstatue, Werke ähnlichen Ausmaßes wurden erst wieder in der Epoche des Neuen Reiches geschaffen. Es gibt keinerlei Inschriften, die eine Zuordnung des Sphinx zu Chephren belegen, diese Verbindung liegt jedoch nahe aufgrund folgender Indizien: Der Sphinx liegt direkt am Aufweg Chephrens, seine südliche Begrenzungsmauer hat dieselbe Ausrichtung wie der Weg. Die Basis des Sphinx ist direkt aus dem Fels geschlagen worden, die Blöcke des benachbarten Taltempels passen exakt zum Gestein, das in höheren Schichten der Kolossalstatue zu finden ist und dürfte daher von dort stammen. Zudem sind der Sphinxtempel und der Taltempel Chephrens parallel verlaufend und mit dem gleichen Mauerwerk konstruiert worden.

Ikonographie

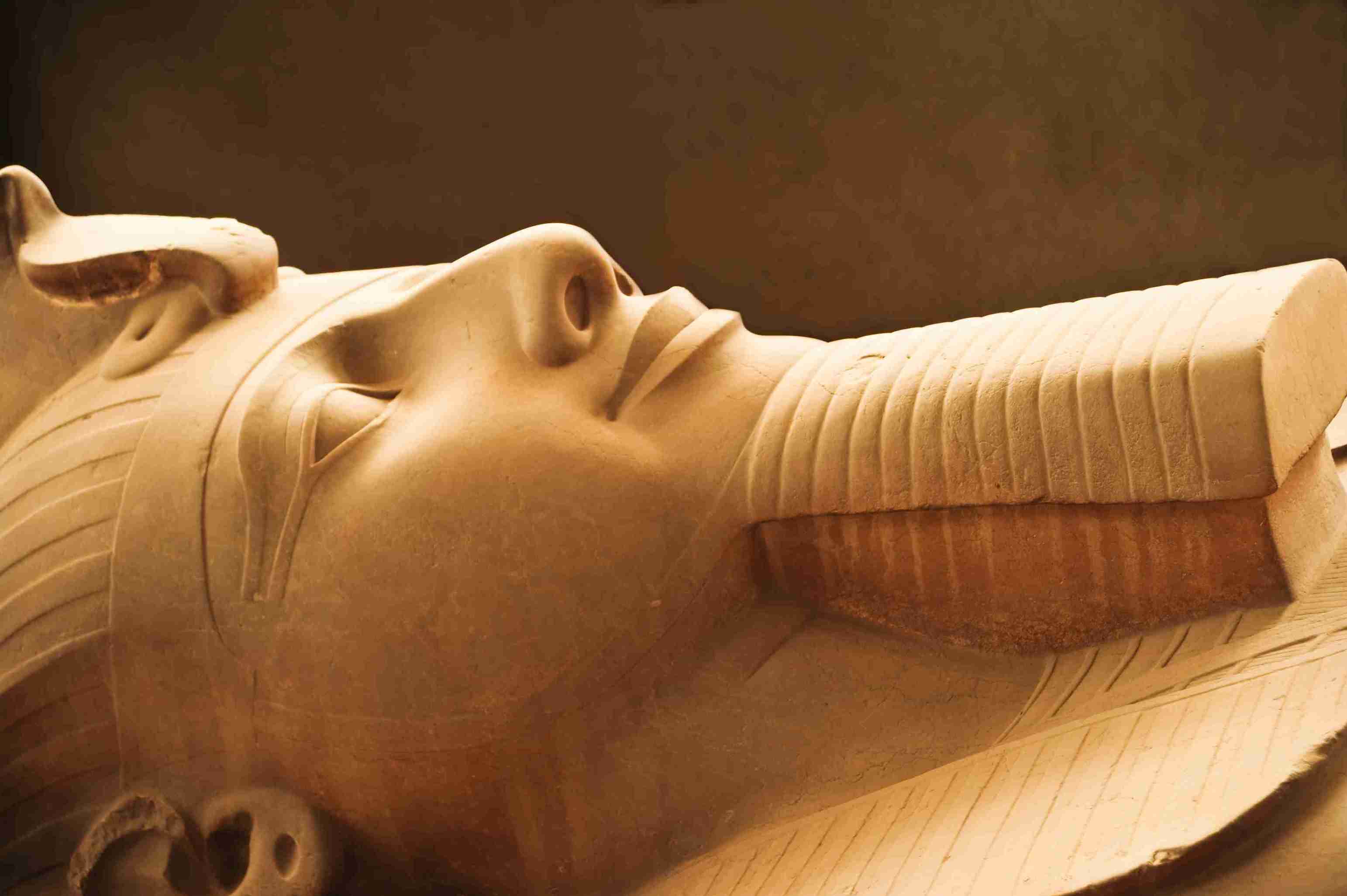

Der Sphinx von Gizeh stellt ein mythisches Wesen, eine Vereinigung von Löwenkörper und männlichem Gesicht dar. Die Statue ist in liegender Position, mit ausgestreckten Vorderpfoten und seitlich angelegtem Schwanz dargestellt. Der Kopf ist mit dem nemes-Kopftuch geschmückt, dabei handelt es sich um ein gestreiftes Tuch, das dem Pharao vorbehalten war. Seine typische, beidseitig abstehende Form gleicht einer Löwenmähne. Mittig auf der Stirn ist die aufgerichtete Uräus-Schlange abgebildet. Ehemals trug das Kinn des Sphinx einen typischen Pharaonenbart. Auffällig an den Proportionen des Sphinx ist der überdurchschnittlich lange Körper, auch wirkt der Rumpf im Vergleich zum Kopf massiv. Der Grund für diese Gestaltung liegt wohl am Gestein, aus dem die Statue geschlagen wurde, natürlich vorkommende Risse verhinderten eine Ausformung nach gängigen Proportionen. Generell ist der Sphinxkörper im Maßstab 22:1 gebildet, der Kopf im Maß 30:1. Die Ausmaße der Sphinx betragen 73m in der Länge, allein die Vorderbeine messen 15m, 20m in der Höhe und 19m in der größten Breite. Der Kopf mit nemes-Tuch ist 6m breit. Das natürlich anstehende Gestein, aus dem der Sphinx herausgearbeitet wurde, besteht aus drei Schichten unterschiedlicher Beschaffenheit und Härte, wodurch erklärt werden kann, warum der Kopf sehr viel besser erhalten ist als der Leib. Die Stele zwischen den Pfoten ist ein Zusatz aus thutmosidischer Zeit.

Der Sphinx-Tempel

Der Tempel direkt zu Füßen des Sphinx wird als Sphinx-Tempel bezeichnet. Die Zuordnung zum und Weihung für den Sphinx wird durch die Lage begründet, leider gibt es keine Aufzeichnungen aus der Zeit des Alten Reiches den Sphinx oder den Tempel betreffend; auch gibt es keine Hinweise auf Sphinxpriester. Der Tempel wurde nicht fertig gestellt, die Außenverkleidung aus Granit, wie sie beispielsweise im benachbarten Taltempel angebracht ist, fehlte. Das zentrale Element des Tempels bildete ein großer Hof mit einer Kolonnade aus 24 Rosengranit-Säulen. Darin standen an großen Pfeilern Kolossalstatuen des Königs; diese Gestaltung nimmt deutlich auf den Totentempel Chephrens an dessen Pyramide Bezug. Der Boden des Hofes war mit Alabaster gepflastert. Singulär ist das Vorhandensein von zwei Heiligtümern in Form von Nischen am östlichen und westlichen Ende des Heiligtums, eventuell standen diese mit dem Sonnenauf- und -untergang in Verbindung. Dazu passt, dass zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche das Licht der untergehenden Sonne in einer Linie von der Südkante der Chephren-Pyramide zum Sphinx unterging und in altägyptischer Zeit auf das Ostheiligtum getroffen wäre. Auch die Königstitulatur „Sohn des Re“, anhand derer der Pharao mit dem Sonnengott verbunden wurde, tauchte erstmals in der 4. Dynastie auf. Ein Sonnenbezug des Sphinx-Tempels ist daher sehr wahrscheinlich.

Die Traumstele

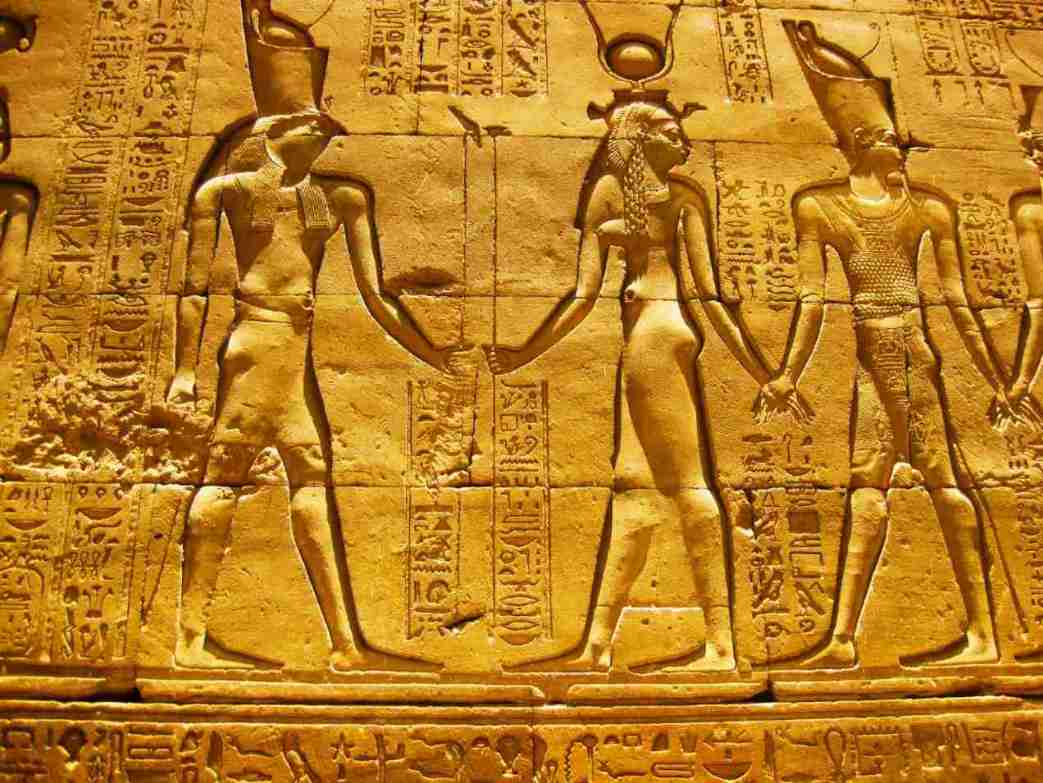

Zur Zeit der ersten Zwischenzeit, also etwa von 2181v. Chr. an, wurde Gizeh als Kultbereich aufgegeben. Die Grube, welche den Sphinx umgab, füllte sich mit Sand und Großteile der Skulptur wurden verschüttet. Erste Maßnahmen zu Beseitigung dieses Zustands sind unter der Herrschaft Thutmosis IV. in der 18. Dynastie belegt. 1816 wurde bei Ausgrabungen zwischen den Pfoten des Sphinx eine kleine Kapelle entdeckt, deren Herzstück eine großformatige Stele von 3,6m Höhe und 15t Gewicht bildet. Dieser Steinblock war ursprünglich ein Türsturz aus dem Totentempel Chephrens. Die sogenannte „Traumstele“ berichtet wie Thutmosis als Prinz im Schatten des Sphinxkopfes (mehr ragte zu dieser Zeit nicht aus dem Sand) schlafend vom Sphinx eine Botschaft im Traum bekam. Er sollte dessen Körper vom Sand befreien sowie reparieren und im Gegenzug die Pharaonenwürde erhalten. Die Darstellungen der Stele zeigen den Herrscher Thutmosis IV. vor dem Sphinx opfernd unter der Sonnenscheibe. Der Sphinx wird dabei als Horemachet (Horus im Horizont) tituliert.

Der Sphinx-Kult

Beginnend mit der Traumstele und der angeschlossenen Kapelle der 18. Dynastie lebte der Sphinxkult neu auf. Es entstand ein neuer, dem Sphinx geweihter Tempel unter Amenhotep II. nordöstlich des Sphinx. Zudem wurde eine Aussichtsplattform eingerichtet. Eine Vielzahl von Stelen weist auf Besuche von Pharaonen, Prinzen, hohen Beamten und vermögenden Bürgern hin von der 18. Dynastie an bis in die Zeit des Neuen Reichs. In letztgenannter Epoche war es üblich, dass der Pharao in seinem ersten Regierungsjahr die Kapelle zwischen den Sphinxpfoten aufsuchte, um sich dort im Amt bestätigen zu lassen und sich mit der Macht der alten Könige und der des Sonnengottes zu verbinden. Die Stelen im Bereich der Sphinx zeigen häufiger einen Pharao vor der Brust des Fabelwesens, zwischen dessen Pfoten stehend. Ein großer Block hinter der Traumstele könnte als Basis für eine bis zu 7m hohe Statue gedient haben. Theorien zufolge könnte etwa ein kolossales Abbild Amenhoteps II., des Vaters Thutmosis IV., dort aufgestellt gewesen sein.

Restaurierungsmaßnahmen

Der junge König Thutmosis IV. folgte den Anweisungen der Sphinx gemäß der Traumstele. Er ließ den gewaltigen Löwenkörper freilegen und richtete zwischen den Pfoten eine kleine Kapelle ein. Zudem wurden unter seiner Regentschaft Restaurierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Steine, die zur Reparatur der Kolossalstatue verwendet wurden, stammten vom Aufweg Chephrens. Auch in späterer Zeit gab es immer wieder Restaurationsprojekte und Freilegungen des Sphinx, etwa um die Zeit der 26. Dynastie oder unter den römischen Kaisern Marc Aurel und Septimius Severus. Untersuchungen moderner Zeit und eine Freilegung erfolgte erstmals 1818 unter Caviglia, dabei wurden auch Teile des abgebrochenen Sphinxbartes entdeckt. Wenig später nahm Émile Baraize größere Ausbesserungsarbeiten vor. In den 40er und 70er Jahren wurden Reparaturen unter der Leitung des ägyptischen Antikenamtes durchgeführt, das auch für kommende Restaurationsprojekte verantwortlich ist. Die Restaurierungen sind mehrheitlich im unteren Bereich des Sphinxleibes ausgeführt worden, da das dortige Gestein weitaus mehr Verwitterungsspuren aufweist als der Kopf aus härterem Stein. Bart und Nase wurden nie ergänzt, Letztere wurde, so die wahrscheinlichste Theorie gemäß einem mittelalterlichen Bericht, wohl 1378 von einem strenggläubigen Scheich zerstört, der die Statue als ketzerisch ansah. Dass napoleonische oder osmanische Soldaten die Nase bei Schießübungen zerstört haben sollen, ist dagegen ein Gerücht.